髪の毛を抜いてしまう癖がある方は「いつかはげてしまうのでは?」と不安を覚えたことはありませんか。

髪の毛を1〜2本抜く程度であれば、はげる心配はありません。しかし、頻繁に強く引っ張ったり大量に抜いたりすると、はげる可能性が高くなります。

本記事では、髪の毛を抜き続けると毛髪や頭皮にどのような影響を与えるのか、抜いた毛は何日で生えてくるのか、抜き続けるとどのようなリスクがあるのかを詳しく解説します。

髪の毛を抜く癖で悩んでいる方や、将来の薄毛や抜け毛が心配な方は、ぜひ最後まで読んで参考にしてください。

質問 どの男性が一番若く見えますか?

答えは「A」です。

フサフサの秘密は9年連続Web売上No.1の育毛剤*「チャップアップ」薄毛・抜け毛・頭皮などあらゆる髪の毛の悩みに対応した「新時代の育毛ケア」です。

初回100日返金保証付き

※2016年11月/2018年4月/2019年4月/2020年6月/2021年8月/2022年12月/2023年12月/2024年12月/2025年12月 通販新聞調べ

髪の毛を抜くとはげる?毛や頭皮がどうなるかを解説

髪の毛を抜くことは、必ずしもはげにつながるわけではありません。しかし、場合によっては髪の毛や頭皮に悪影響を与え、はげの原因となる可能性があります。

髪の毛を無理に引っ張ると、毛根がダメージを受けます。毛根が傷つくと髪の毛が弱くなり、抜けやすくなったり細くなったりして、薄毛につながる可能性があるのです。

また、髪の毛を頻繁に抜く行為は、頭皮に炎症を起こすトラブルの原因にもなりかねません。

特に、髪の毛を抜いて出血してしまうと、傷口から細菌が侵入しやすくなり炎症のリスクがさらに高まります。炎症が起こると腫れや赤み、痛みなどの症状が現れることがあります。

なお、髪の毛を抜くことがやめられなくなり、日常生活に支障をきたすほどの症状が現れる場合は「抜毛症(ばつもうしょう)」という病気の可能性もあるので注意が必要です。

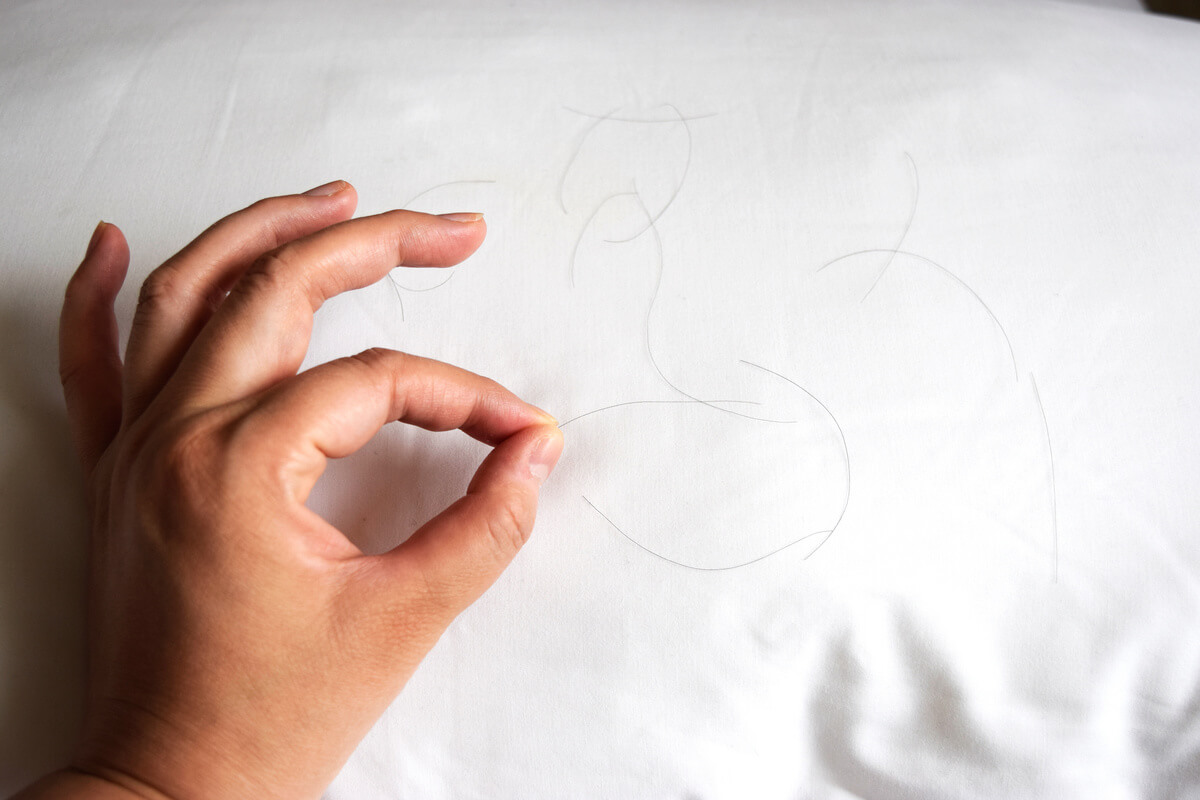

抜いた髪の毛は何日で生える?

髪の毛を抜いても、抜き続けることをやめれば自然に生えてくる可能性は十分にあります。ただし、髪の毛は毛周期の影響を受けるため、新しい髪が生えてくるまでには2~3ヶ月(60~90日)ほどかかるでしょう。

髪の毛は成長期・退行期・休止期と呼ばれる3つの周期を繰り返しています。成長期は2~6年ほど続き、退行期に入り自然と抜け落ちます。その後2~3ヶ月の休止期を経てまた生えてくるのです。

しかし、髪の毛の状態によっても自然に生えてくるかどうかは異なります。もし抜毛症の場合は、治療を受けなければ症状は悪化していくため、自然に生えてこない可能性が高いでしょう。

また、AGAなどの脱毛症を発症している場合も、抜いた髪の毛が自然に生えてくる可能性は低いと言えます。

薄毛や抜け毛にお悩みの方、8年連続WEB売上NO.1※のCHAP UP(チャップアップ)がおすすめです。

初回100日返金保証付き、初回980円(税込)のお得情報はこちら

※2016年11月/2018年4月/2019年4月/2020年6月/2021年8月/2022年12月/2023年12月/2024年12月 通販新聞調べ ウェブを中心に展開する主な「男性向け育毛剤」の売上高において(2022年4月~2023年3月)

髪の毛を抜いた際にはげる可能性がある注意すべきケース

髪の毛を抜いても必ずしもはげるわけではありません。しかし、以下のケースに該当する場合は注意が必要です。

- 毛根鞘がついていない

- 毛根に血がついている

- 頭皮から出血している

毛根鞘がついていない

抜いた髪の毛の根元に毛根鞘(もうこんしょう)がついていない場合は、注意が必要です。毛根鞘とは毛根を覆っている膜のような組織です。毛根を保護し、栄養を供給する役割があります。

健康な髪の毛を抜いた際には、毛根鞘が根元に残っているのが一般的です。しかし、毛根鞘がついていない場合は、成長期が短縮されて髪の毛が十分に成長しきっていない状態を意味します。

もし毛根鞘がついていない髪ばかりが抜ける場合は、AGA(男性型脱毛症)などの深刻な頭皮トラブルが潜んでいる可能性があります。

AGAは、男性ホルモンの影響によって起こる進行性の脱毛症です。AGAになると髪の毛の成長期が短縮し細く短い髪が生えやすくなり、毛根鞘がついていない髪の毛が多くなります。

毛根に血がついている

抜いた髪の毛の毛根に血がついている場合は、毛穴や毛根が傷ついている可能性があります。間違ったブラッシングや寝具との摩擦などによって、毛穴や毛根がダメージを受けたことが原因と考えられます。

ダメージを防ぐためには、頭皮ケアする際に毛穴や毛根に刺激を与えないように注意することが大切です。毛穴や毛根に傷がある場合、雑菌が入るリスクが高くなるため、洗髪して頭皮を清潔に保ちましょう。

また頭皮に炎症や痛み、腫れなどの症状がある場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。

頭皮から出血している

頭皮から出血している場合、皮膚内の細い血管が破れた可能性があるため注意が必要です。無理に髪の毛を抜いたことにより、頭皮に強い力が加わり、血管が破損してしまったと考えられます。

頭皮から出血している場合は、無理に触らず清潔な手で軽く押さえて止血し、傷口を消毒して清潔に保ちましょう。

頭皮からの出血は、傷が治るまで腫れや痛みを伴うこともあります。もし腫れや痛みが収まらない場合は、早めに皮膚科を受診しましょう。

頭皮の血管は非常に細くデリケートなため、髪の毛を抜く際は頭皮に負担がかからないよう注意が必要です。

【初回全額返金保証】

育毛剤「チャップアップ」を

今すぐ体感

【初回全額返金保証】

育毛剤「チャップアップ」を今すぐ体感

育毛ローション初回88%OFF!

※2016年11月/2018年4月/2019年4月/2020年6月/2021年8月/2022年12月/2023年12月/2024年12月/2025年12月 通販新聞調べ

髪の毛を抜く癖がある場合は抜毛症かも?原因も紹介

髪の毛を抜く行為がやめられない場合は、抜毛症の可能性があります。抜毛症はトリコチロマニアとも呼ばれ、無意識のうちに繰り返し髪の毛を引き抜いてしまう精神疾患です。

強迫観念によって髪を抜きたいという気持ちを抑えられず、髪を抜くことで一時的に解放感を得られるという特徴があります。

抜毛症の主な症状は以下の通りです。

- 自分の髪を繰り返し引き抜いてしまう

- 髪の毛を抜く行為をコントロールできない

- 髪の毛を抜く行為によって、日常生活に支障が出ている

抜毛症の原因はまだ完全には解明されていませんが、遺伝的要因や心理的要因、社会的要因などが複合的に関与していると考えられています。

髪の毛を抜く病気(抜毛症)は10代・女性に多い

抜毛症の男女比は、男性12%、女性88%と圧倒的に女性に多く見られます。年代別の比率を見ると10代が約40%、20代が約25%となり、実に65%以上が若い世代に集中していることがデータで示されています。

抜毛症の明確な原因は不明ですが、思春期や青年期はホルモンバランスの変化や学業や人間関係の悩みなど、ストレスを受けやすい時期です。こうしたストレスが抜毛症の発症や悪化に影響していると考えられます。

また、現代の若い女性は周囲の視線やSNSの影響を受けやすく、自分の外見に対して強いプレッシャーを感じやすい傾向があります。

このようなプレッシャーやコンプレックスが、自己肯定感の低下や自信喪失につながり、抜毛症の発症リスクを高めているといえるでしょう。

参考 2023年6月度抜毛症統計|一般社団法人 日本抜毛症改善協会

髪の毛を抜く病気(抜毛症)を見抜くチェックリスト

髪の毛を抜く癖を改善するには、自身が抜毛症でないかを見極める必要があります。以下のチェックリストの項目に該当しないか確認してみましょう。

- 毛髪・体毛をつい引き抜いてしまう

- 抜毛をやめようとするが止まらない

- 緊張・不安を感じた時に髪の毛を抜こうとしている

- 皮膚をむしる・爪を噛むなどの癖がある

- ボコボコと変形した髪を抜きがち

上記の項目にいくつか当てはまる場合は、抜毛症の可能性があります。抜毛症が疑われる場合は、一人で悩まずに早めに医療機関を受診しましょう。

髪の毛を抜く癖(抜毛症)の治し方

抜毛症の原因の多くは不安やストレスのため、それらの原因を取り除くことで症状を改善できる可能性もあります。しかし一度抜毛行為を習慣化してしまうと、自らの意思で改善するのは非常に難しいでしょう。

ここからは、抜毛症の2つの治療法について解説します。

- 認知行動療法|抜毛症向け

- 薬物療法|抜毛症向け

認知行動療法|抜毛症向け

抜毛症の治療として有効とされる認知行動療法は、考え方の歪みを修正し行動を変えることで改善を目指す方法です。中でも、認知訓練と対抗反応訓練は、抜毛症の治療において特に重要と考えられています。

認知訓練は思考パターンを認識し、より現実的で建設的な考え方へと修正していく方法です。例えば「髪を抜かないと落ち着かない」という思考を、「深呼吸をすればリラックスできる。髪を抜かなくてもストレスは管理できる」というポジティブな考え方へと修正していきます。

対抗反応訓練は、髪を抜きたくなる衝動が生じたときに、それに代わる他の行動を取ることでその衝動を抑制する方法です。

これらのアプローチを組み合わせることで、髪を抜く行動の背後にある心理的要因を理解し、より健康的な対処方法を身につけられます。

薬物療法|抜毛症向け

抜毛症の根本的な治療法ではありませんが、症状を緩和し治療効果を高めるために薬物療法が用いられることがあります。特に多く処方されるのが、選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)とクロミプラミンです。

SSRIは、脳内のセロトニンの量を増やすことで気分を安定させ、不安や緊張を和らげる効果があります。クロミプラミンは三環系抗うつ薬の一種で、意欲を高め不安や緊張を緩和する作用を持ちます。

薬物療法は認知行動療法との併用によって、より効果的な抜毛症の改善が期待できる方法です。医師の指導のもと、適切な用量を服用することが重要です。

髪の毛を抜く癖が収まってもはげる症状が進むなら要注意

髪の毛を抜く癖が収まっても薄毛が改善せずに進行する場合は、脱毛症の可能性があります。脱毛症には以下のように、原因によりさまざまな種類があります。

| 脱毛症 | 特徴 |

|---|---|

| AGA(男性型脱毛症) | 思春期以降に頭頂部や生え際から抜け始める遺伝的要因が強く、男性ホルモンの影響で進行 |

| FAGA(女性男性型脱毛症) | 閉経後や出産後に頭頂部や分け目付近から抜け始める男性ホルモンの影響と加齢によるエストロゲン減少が原因 |

| びまん性脱毛症 | 頭皮全体が薄くなるように抜け毛が増えるストレスや栄養不足、頭皮の病気などが原因 |

| 円形脱毛症 | 頭部に円形や楕円形の脱毛斑ができるストレスや自己免疫疾患などが原因とされる |

| 牽引性脱毛症 | 髪を強く引っ張ることで起こる脱毛 髪を引っ張るのをやめれば改善が見込める |

髪の毛を抜くとはげる場合が多いので早めに癖は治そう

髪の毛を抜く行為は、一時的なストレス解消につながると感じる方もいるかもしれません。しかし、頻繁に髪の毛を抜くことは、薄毛やはげの原因となる可能性があるため注意が必要です。

また、髪の毛を抜く行為がやめられずに無意識に抜き続けてしまう場合は、抜毛症を発症しているかもしれません。抜毛症になると頭皮にはげた部分ができたり、まばらな状態が続いたりと、外見上の問題も生じてしまいます。

抜毛症を自分の力だけで改善するのは難しいため、悩んでいる場合は早めに専門家や医師への相談をおすすめします。

適切なカウンセリングや治療を受けることで、髪の毛を抜く癖の根本的な原因に対処でき、髪の毛を無理なく守れるようになるでしょう。